Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Canaria, primavera de 1941. La memoria familiar coloca esa despedida final en una mañana primaveral, justo cuando el vapor se iba alejando despacio del Puerto de la Luz, llevando a Carmen Herrera, que apenas tenía veinte años, junto a Manuel Mendoza. Atrás quedaba para siempre Gran Canaria, Carrizal, los chismes del pueblo... y esas leyes tan duras de un régimen que perseguía hasta los sentimientos más personales.

Delante, un mar lleno de dudas, pero también esa promesa de libertad, ya sabes. Según cuenta la tradición familiar, Carmen había tomado la decisión más dura de su vida: seguir a Manuel al exilio, costara lo que costara. Los testimonios que se han guardado dicen que cuando él le preguntó si se arrepentía, ella contestó con firmeza que prefería el exilio a seguir viviendo bajo esa amenaza constante de denuncia y persecución. Pero esta historia había empezado unos dos años antes, cuando el miedo y la pasión se mezclaron en un Carrizal que veía cómo el nuevo orden político cambiaba de raíz las relaciones humanas más básicas.

Carrizal, 1939-1940: el nuevo orden moral

Las tertulias en la plaza del pueblo habían cambiado de golpe desde que acabó la guerra. Los testimonios familiares coinciden en que las charlas se cortaban de repente ante extraños, las miradas se ponían cautelosas, los silencios se estiraban. José, Antonio y Manuel Mendoza sabían que sus nombres estaban en las listas de requisamiento: hombres de mediana edad que no habían luchado del lado nacional y que ahora tenían que demostrar su adhesión al régimen.

La memoria familiar guarda que Manuel, sabiendo que el nuevo régimen no perdonaba, enfrentaba una doble presión. Por un lado, el miedo político, el requisamiento lo obligaría a colaborar en la vigilancia y represión de vecinos. Por otro, algo todavía más personal y riesgoso: su relación con Carmen, la hija de su cuñada, empezaba a despertar comentarios en el pueblo.

Según los testimonios, la cosa se volvió insostenible cuando los chismes llegaron a oídos de las autoridades locales. En la España de Franco, la Iglesia Católica vigilaba con mano de hierro la moral en las comunidades rurales, y relaciones como la de Manuel y Carmen no solo se veían como pecaminosas, sino como delitos de verdad.

El marco legal: cuando el amor se convirtió en delito

La España franquista había convertido la moral católica tradicional en un aparato represivo del Estado. El Código Penal de entonces tipificaba el amancebamiento como delito, con multas de hasta 10.000 pesetas que equivalían a varios años de salario para un trabajador rural y penas de prisión de hasta seis años. Estas sanciones se duplicaban cuando había parentesco por afinidad o consanguinidad, como en el caso de Manuel y Carmen. El artículo 452 del Código Penal franquista era claro: El hombre casado que tuviere manceba dentro de la casa conyugal, o fuera de ella con escándalo, será castigado con la pena de prisión menor. La manceba sufrirá la misma pena.

Pero la interpretación se extendía a cualquier convivencia que las autoridades consideraran escandalosa, incluso entre solteros cuando mediaba parentesco. En pueblos pequeños como Carrizal, los párrocos informaban regularmente al Gobernador Civil sobre comportamientos inmorales. La confesión se había vuelto un instrumento de control social, y la denuncia anónima, un arma para la represión entre vecinos. Entre 1940 y 1942, más de 45.000 canarios emigraron hacia América. Aunque la mayoría lo hizo por motivos económicos, los testimonios sugieren que un porcentaje significativo huyó de la represión política y moral del nuevo régimen. Para familias como los Mendoza, la emigración no era una opción, sino una necesidad de supervivencia.

La decisión familiar: primavera de 1940

La conversación que cambiaría sus destinos pasó, según la memoria familiar, en una noche de finales de la primavera de 1940, en la modesta casa de los Mendoza. Las tres parejas se habían reunido: José con María, Antonio con Isabel, y Manuel, que había llegado solo. Carmen apareció después, como si nada, pero todos sabían que su presencia no era casual.

Los testimonios familiares recuerdan que José expuso la situación con claridad: si se quedaban en Carrizal, serían requisados para colaborar en la vigilancia del pueblo, denunciando a vecinos y participando en un sistema represivo que iba contra sus convicciones. Además, Carrizal siempre había sido más reivindicativo que otros núcleos de Ingenio, lo que atraería especial atención de las autoridades.

Cuando se habló de emigrar a Cuba o Argentina, donde las colonias canarias estaban bien asentadas, Manuel mencionó la libertad que encontrarían allí. Carmen, según conserva la tradición oral, se acercó entonces a él y dijo las palabras que definirían su futuro: "Si tú te vas, yo me voy contigo".

La memoria familiar describe el silencio sepulcral que siguió. Isabel, la hermana mayor, expresó su preocupación por las implicaciones de aquella decisión. Carmen, según los testimonios, respondió con una firmeza que sorprendió a todos, declarando abiertamente su amor por Manuel y su convencimiento de que tanto las habladurías como las amenazas legales la perseguirían de igual manera si permanecía en Canarias.

La preparación del exilio: otoño-invierno de 1940-1941

Los meses siguientes fueron de preparativos intensos y discreción total. Las familias vendieron en secreto sus propiedades: las pequeñas parcelas de cultivo, los animales, los pocos enseres de valor. Todo había que hacerlo con cuidado para no levantar sospechas sobre sus planes. La memoria familiar guarda que la decisión de dividir el grupo familiar respondía tanto a estrategias económicas como de supervivencia.

José y María, junto con Manuel y Carmen, viajarían a Cuba, donde la comunidad canaria era más numerosa y las oportunidades laborales más claras. Antonio e Isabel optarían por Argentina, atraídos por promesas de trabajo en el sector agrícola. Durante estos meses, según los testimonios, el ambiente en Carrizal se había puesto aún más tenso. Las denuncias entre vecinos se multiplicaban, alimentadas tanto por convicciones ideológicas como por rencillas personales. La pareja de Manuel y Carmen vivía en una situación de creciente aislamiento social y peligro real.

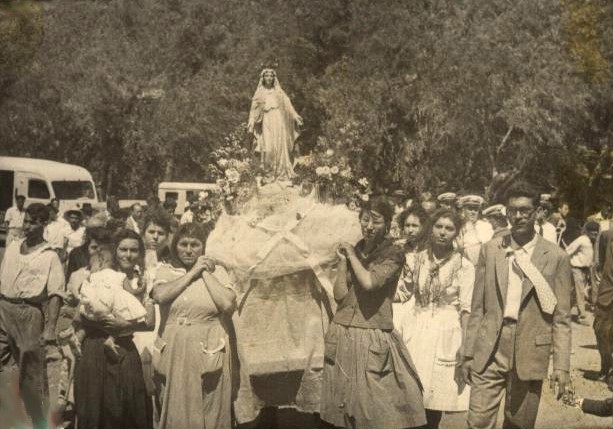

La despedida: marzo de 1941

El día de la partida, la memoria familiar coloca la escena bajo una calima típicamente africana que cubría toda la isla. Los testimonios describen el viaje desde Carrizal hasta la capital como silencioso y emotivo, conscientes todos de que probablemente era la última vez que verían su tierra natal. En el Puerto de la Luz, donde les esperaba el vapor que los llevaría hacia sus destinos americanos, las despedidas adquirieron un carácter definitivo.

La tradición familiar guarda especialmente el recuerdo de Pedro Rodríguez, un antiguo republicano del pueblo que, a pesar de sus diferencias políticas con algunos de los emigrantes, había bajado a despedirlos, entendiendo perfectamente las razones de su huida. Los testimonios recuerdan palabras de esperanza sobre un posible retorno futuro, cuando "todo esto haya pasado", junto con la amarga consciencia de que estaban siendo expulsados de su propia tierra por el simple hecho de amar y pensar de forma diferente a lo que imponía el régimen.

Trayectorias divergentes: el exilio y sus consecuencias. Cuba: adaptación y desarraigo (1941-1952)

La llegada a La Habana marcó el inicio de dos trayectorias familiares divergentes. Según los testimonios conservados, José y María nunca lograron adaptarse completamente al exilio cubano. La nostalgia por la tierra natal, intensificada por noticias que sugerían una relativa relajación de la represión en España, los llevó a tomar la decisión de retornar hacia 1952.

La memoria familiar guarda especialmente las palabras de María: que nunca se "halló" en Cuba, que aquella no era su tierra. José, por su parte, extrañaba profundamente los cultivos de Carrizal, el olor salino del mar canario, las tertulias de la plaza del pueblo. Para ellos, el exilio había sido una solución temporal que se había prolongado demasiado. Manuel y Carmen, sin embargo, desarrollaron una relación diferente con el exilio. Habían tenido hijos, encontrado trabajo estable, Manuel en una fábrica de tabacos, Carmen como costurera. Fundamentalmente podían vivir su amor sin miradas acusadoras ni amenazas legales. Los testimonios sugieren que Manuel habría expresado que echaba de menos la tierra canaria, pero no el miedo constante que habían vivido.

Argentina: el silencio definitivo

De Antonio e Isabel, la memoria familiar guarda muy pocos detalles después del primer año. Sus cartas dejaron de llegar, y todos los intentos familiares por localizarlos resultaron infructuosos. Los testimonios especulan que pudieron cambiar de identidad, trasladarse a otras regiones argentinas, o que el trauma del exilio los llevó a cortar definitivamente con su pasado canario. La frase que la memoria familiar ha conservado sobre su destino es lacónica pero elocuente: "De esa más nunca supimos nada". Esta pérdida de contacto ilustra una de las consecuencias más dramáticas del exilio forzado: la fragmentación definitiva de núcleos familiares.

Carrizal bajo el franquismo: resistencia y represión selectiva

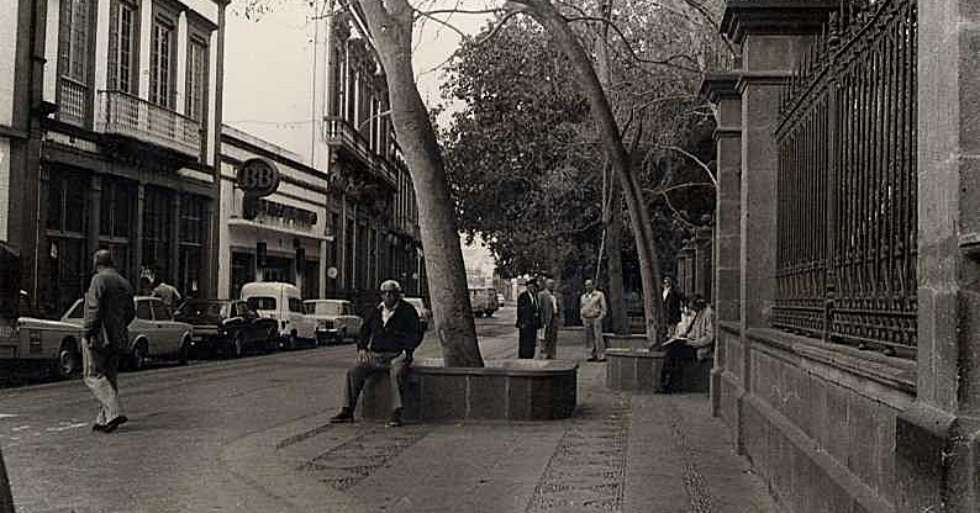

![[Img #32419]](https://infonortedigital.com/upload/images/10_2025/938_cocheviejo01.jpeg)

Mientras las familias exiliadas intentaban reconstruir sus vidas al otro lado del Atlántico, Carrizal mantenía su carácter distintivo dentro del municipio de Ingenio. Los testimonios familiares coinciden en caracterizar al pueblo como "más reivindicativo" que otros núcleos de la zona, donde la gente "atacaba y criticaba" y había más "defensores de sus ideas".

Esta tradición de protesta habría explicado por qué familias como los Mendoza-Herrera sintieron de manera más intensa la presión del nuevo régimen. Sin embargo, la memoria familiar también guarda un detalle revelador sobre la aplicación selectiva de la represión moral: en el mismo Carrizal había otros casos de parejas que vivían en situaciones consideradas "irregulares" por la legislación franquista, pero cuando el protagonista era una persona influyente o con conexiones políticas importantes, las autoridades hacían la vista gorda.

Esta realidad habría intensificado el sentimiento de injusticia entre familias como la de Manuel y Carmen. Sin protección social o política, se veían obligadas al exilio, mientras observaban cómo otros con mejor posición podían mantener situaciones similares sin consecuencias. La represión moral franquista, como tantos otros aspectos del régimen, se aplicaba según criterios de clase social e influencia política. Además, Carrizal experimentó una intensa militarización entre 1939 y 1945, periodo en el que las fuerzas militares se comportaron como amos del pueblo, cometiendo numerosos abusos que intensificaron el clima de temor y represión.

Los que se quedaron: testimonios de supervivencia

Para quienes permanecieron en Carrizal, los años siguientes estuvieron marcados por la adaptación forzada a un nuevo orden social. La memoria colectiva del pueblo guarda recuerdos de delaciones, de vecinos que desaparecían sin explicaciones, de conversaciones que se cortaban bruscamente ante la presencia de extraños.

Una ilustración precoz de esta atmósfera de delaciones fue el episodio de la comunista alemana Elsa Wolff, involucrada en las actividades locales, a quien un residente de Carrizal traicionó apenas unos días tras el alzamiento militar de julio de 1936, lo que derivó en su captura y una severa pena impuesta por el incipiente régimen. Fue condenada a muerte junto a su marido Juan del Peso y dos compañeros más de Telde, aunque a ella se le conmutó la pena por 30 años de prisión.

El sistema de requisamiento convertía a los hombres de mediana edad en colaboradores forzosos del régimen, obligándolos a participar en la vigilancia de sus propios vecinos. Esta situación creaba tensiones internas en una comunidad tradicionalmente cohesionada, donde las lealtades políticas se superponían con relaciones familiares y vecinales de décadas.

El precio generacional del exilio

La Habana, finales de los años 70. La memoria familiar coloca los últimos años de Carmen Herrera en un hospital habanero, rodeada de hijos y nietos que habían nacido y crecido como cubanos pero que conservaban, gracias a sus enseñanzas, la consciencia de sus orígenes canarios. Los testimonios guardan que hasta el final mantuvo expresiones lingüísticas canarias, que transmitía a sus descendientes como forma de preservar la memoria de una tierra que nunca pudo volver a pisar. Manuel la siguió pocos años después, llevándose los recuerdos de una juventud truncada por la intolerancia y los secretos de una historia de amor que había desafiado no solo las convenciones sociales, sino las leyes de un Estado totalitario.

Reflexión final: memoria y resistencia

Más de ochenta años después de estos acontecimientos, la historia que conserva la memoria familiar de los Mendoza-Herrera trasciende lo anecdótico para convertirse en testimonio de una época en la que las decisiones más íntimas estaban sujetas al control estatal. Este relato familiar, transmitido oralmente a través de generaciones, ilustra cómo la represión franquista penetraba en los aspectos más privados de la existencia, convirtiendo el amor en delito y el exilio en única alternativa de supervivencia.

Al mismo tiempo, muestra las estrategias de resistencia de comunidades como Carrizal, que mantuvieron su espíritu crítico a pesar de la presión represiva. La memoria oral, con sus limitaciones metodológicas evidentes, conserva sin embargo una verdad esencial: la de los miles de españoles que vieron truncadas sus vidas por un régimen que pretendía controlar no solo sus ideas políticas, sino sus sentimientos más profundos. Los descendientes de estas familias, dispersos entre Cuba, Argentina y Canarias, son testimonio vivo de que la intolerancia política y moral tiene consecuencias que trascienden generaciones. Su existencia misma es una forma de resistencia: la prueba de que ni siquiera los regímenes más represivos logran borrar completamente la memoria de quienes lucharon por el derecho elemental de amar en libertad.

Este testimonio se basa en la memoria oral familiar transmitida a través de tres generaciones, complementada con investigación documental sobre la legislación franquista y la emigración canaria del período.

Para proteger la privacidad de las personas involucradas, los nombres y ciertos detalles específicos han sido modificados. Cualquier similitud con personas reales, vivas o fallecidas, es puramente coincidente y no intencional. Los elementos contextuales han sido contrastados con fuentes académicas especializadas en represión franquista y emigración canaria. Los diálogos y detalles reflejan lo conservado por la tradición familiar, con el consentimiento de un informante autorizado, aunque pueden haber sido reinterpretados en la transmisión oral.

Este relato busca contribuir al conocimiento de un período histórico complejo, sin intención de vulnerar la intimidad ni el honor de ninguna persona o familia.

Juan Vega Romero

![[Img #32419]](https://infonortedigital.com/upload/images/10_2025/938_cocheviejo01.jpeg)

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP

216.73.216.162