Algunas señas identitarias santacruceras (Tenerife)

![[Img #32744]](https://infonortedigital.com/upload/images/10_2025/3793_tenerife.jpg)

No sé, estimado lector, si Las Palmas de Gran Canaria es “la ciudad más sucia de Europa”. Al menos así lo transcribe el periodista Javier Darriba en su artículo “Guerra de pancartas en Santa Catalina...” (Canarias7, 3 de octubre) tras la rueda de prensa convocada por asociaciones de vecinos y empresarios de la ciudad capitalina. Pero nadie puede negar -salvo intencionada disposición al pecado venial- que la “siti” de la “siticleta” no destaca, precisamente, por pulcritud, limpieza o higiene exterior... ¡ni tan siquiera por error, equivocación o descuido, cachis en la mar! Al contrario: hasta los contenedores erizan sus verguillas cuando les caen encima cuatro gotas de aguarrás.

Y como para Alonso Quesada -inteligente observador de la naturaleza humana canaria- en nuestra ínsula “es una cosa honorable no leer periódicos”, no quiero parecerme al modelo de no-lector descrito por nuestro mordaz paisano (Crónicas de la ciudad): “El periódico, para que lo lea este señor, tiene que decir boberías”, afirma. Así, tras la visuá sobre el titular y las primeras líneas sentí gran curiosidad por el artículo, a fin de cuentas uno debe agradecerle al grupo de gobierno (PSOE, Nueva Canarias, Unidas Sí Podemos) que ciertos sectores sociales ciudadanos mantengan y puedan tomar públicos posicionamientos rigurosamente críticos frente a desidias, desajustes y menguado hacer. (Gratitud, por mi parte, mezquina, demencial y contradictoria, pues se fundamenta en el infortunio o desdichada suerte de la ciudad donde vivo y cuyas indigencias estéticas, olfativas y sociales me duelen, criatura de Dios.)

Yo lo asumo a pies juntillas porque el señor Darriba -como riguroso profesional con la información- cita siempre sus fuentes. Así, se trata de varios protagonistas, representantes de cuarenta asociaciones y plataformas vecinales que desplegaron pancartas (“Cinco años de abandono”) y en cuyos textos reflejan la hartura ciudadana ante manifiestas incompetencias gubernamentales relacionadas con “limpieza, inseguridad, plagas y falta de gestión de los asuntos municipales”. Y si a tales denuncias añadimos el abandono de las cuatro simbólicas zonas verdes, “apaga la luz y vamosló”.

Acabo de pasar algunos días en Nivaria (por cierto: La Laguna incluye un barrio denominado Valle de Guerra), jartito de la archipielágica calufa (¡ni una melosa lluvita, un pasajero chispichispi!...). Pero aquella no impidió la subida a la ciudad universitaria, pues a ella le debo gran parte de mi formación intelectual y la fortalecida amistad con un buen número de isleños, cimentada esta desde las iniciales perras de vino tacorontero en “El Dos y Una”, “Artillería” y otras estancias (“La Oficina” de don Ramón -“el lugar es sagrado / y a más acogedor”, era otra cosa).

Y viene a colación para este recorrido un planteamiento personal. Durante mis tiempos laguneros, estimado lector, nunca llegué a tener claro si la voz o gentilicio “chicharrero” se refería exclusivamente a los nacidos en la capital isleña, Santa Cruz de Santiago de Tenerife o, acaso, a quienes abrieron sus ojos a la vida desde cualquier rincón de una isla canaria conocida como Chenerif, Teinerfe, Tenerefiz u otros catorce topónimos más, variantes registradas en Teberite, magistral obra de investigación sobre la lengua aborigen canaria firmada por Francisco Navarro Artiles, galdense-majorero, cofundador de la Academia Canaria de la Lengua.

Muchísimos años después tengo la impresión de que corduras, rigurosos juicios y prudentes desapasionamientos están empezando a colocar las cosas en su sitio, es decir, a circunscribir geográficamente tal adjetivo (a veces, nombre) y, por tanto, limitarlo a la capital isleña y de la vieja provincia de Santa Cruz de Tenerife. Lo cual, así de pasada, echa por tierra la generalización aplicable a todos los habitantes de la isla de enfrente a la nuestra, Gran Canaria, error mantenido y pregonado desde mi etapa de chilguete en Sardina del Norte, rincón costero galdense. Imperecedera imagen, pues las amanecidas sardineras siempre venían iluminadas por la presencia -serena y relajada, eso sí- del Teide. Y allá por la tardesita, tirando para noches de lebranchos en el Muelle del Estado, eran fácilmente visibles las iluminaciones desde inmensas chimeneas ubicadas en la ya extinta refinería santacrucera: por ellas salían llamas a causa de la quema del gas.

Era otra Santa Cruz, hoy muy cambiada: calles, avenidas, rincones y escondrijos son ejemplos de interés, limpieza y absoluta entrega a jardines y arboledas (eso sí: en el casco, centro, ramblas) que atraen por cromatismo, multiplicidad, variedad. Y como refuerzo, otras particularidades propias de la ciudad actual. Así, por ejemplo, el orgullo del chicharrerismo, es decir, su plena identificación con los orígenes marineros desde las orillas de San Andrés hasta El Toscal, la pesca del chicharro y la supervivencia frente al emporio lagunero, capital isleña durante siglos atrás. (¿Nació aquí como despectiva la palabra “chicharrero” mientras el antiguo barrio pesquero imponía con paso seguro el poder económico y mercantil a partir de los primeros muelles comerciales?)

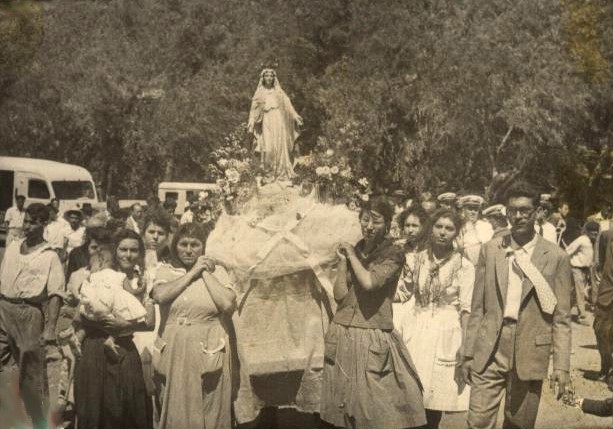

El monumento al chicharro (foto) se muestra con natural orgullo en el mismo centro de la zona principal. Y la extraordinaria y muy lograda escultura a las puertas de La Recova (dos pescadores -dos monótonas generaciones-, una misma barquilla, un trasmallo) se transforma en loa a quienes de la pesca del chicharro vivieron y fueron víctimas de la indiferencia social, cuando no del desprecio. Y llenan sus alrededores de flores, cromáticas plantas que reposan las miradas de quienes las echamos de menos en la capitalina ciudad de Las Palmas, desnutrida y abandonada a su triste sino o destino, como si la maldición de algún dios insular satisficiera su yo jeringando al personal.

Además, Santa Cruz disfruta de policías locales, estos tienen cuerpo, uniforme, vehículos, están en la calle. Incluso dentro del ajardinado y arbolado Parque García Sanabria, el del reloj de flores. (Dados mis decenios puedo presumir de haber disfrutado en Las Palmas de la seguridad que trasmitía la hoy invisible policía de barrios, de playas, de vías y aceras, de servicios… in illo tempore (‘en aquel tiempo’, que dirían los romanos), años antes de su mutis por el foro, enclaustramiento o prohibición para darse a conocer ante la ciudadanía de la capital grancanaria, que las confianzas ya se sabe a dónde conducen. Magua, en fin...)

Pero hay más: algunas guaguas (la Circular) ¡esperan en las paradas callejeras a algún rezagado pasajero cuyo trote o cabalgada por la acera advierte al conductor de su intención! Lo vi con mis propios ojos: el “chofe” abrió la puerta a una señora mayor… ¡frente a un semáforo en rojo! Y llevan pantallas centrales para indicar la ruta completa, e incluso cuál será la siguiente parada (eterno agradecimiento de quienes, como forasteros, las usamos para desplazarnos).

Sí, podría incluso ser modelo imitable.

Nicolás Guerra Aguiar

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP

216.73.216.218